Moderne Rinderzucht – zwischen Tradition und Innovation

„Die Rinderzucht ist Teil eines landwirtschaftlichen Produktionssystems. Ziel ist es, bestimmte Merkmale von Generation zu Generation zu verbessern oder zu stabilisieren. Je nach Rasse unterscheiden sich diese Zuchtziele voneinander.“

Warum züchten wir Rinder?

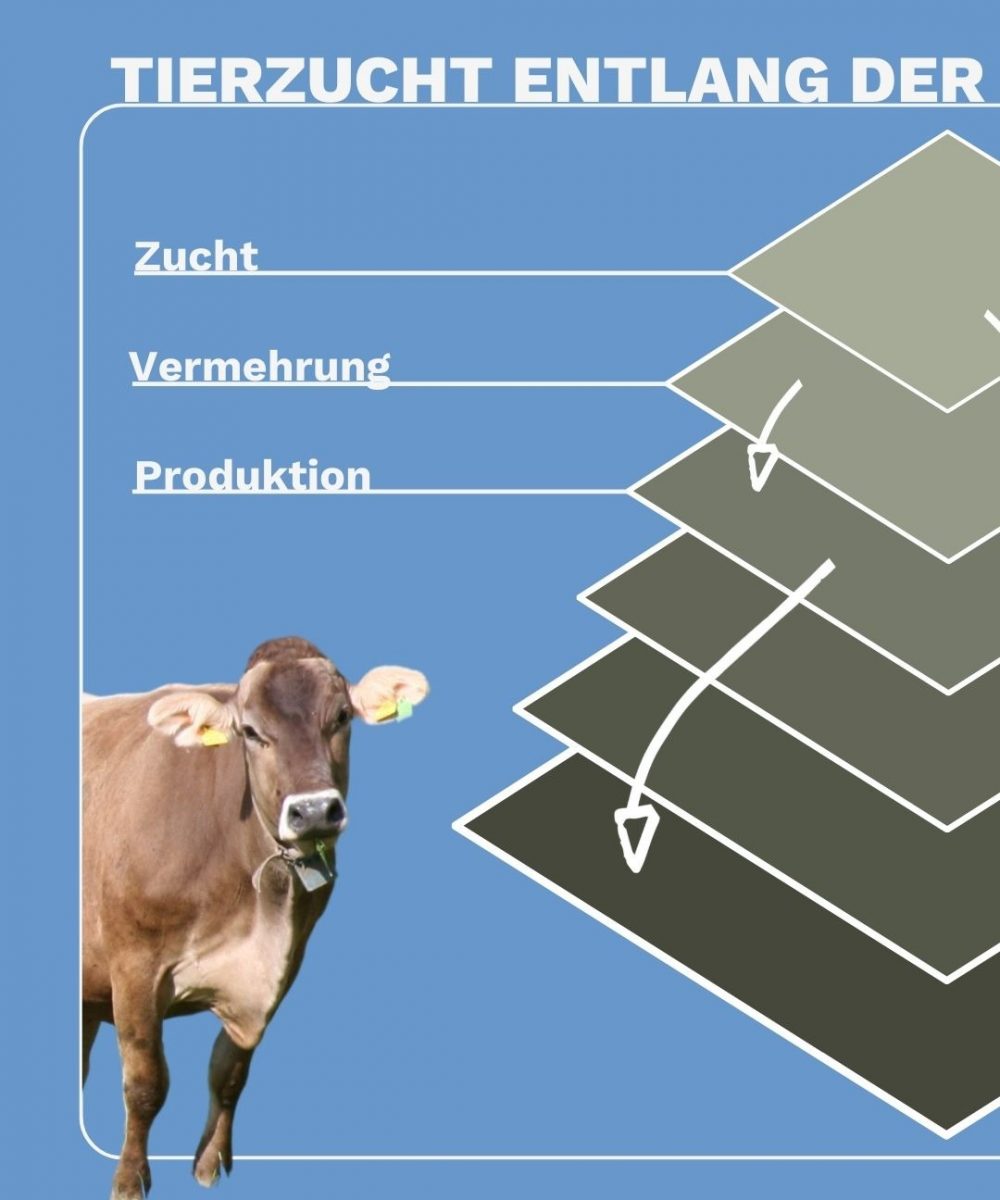

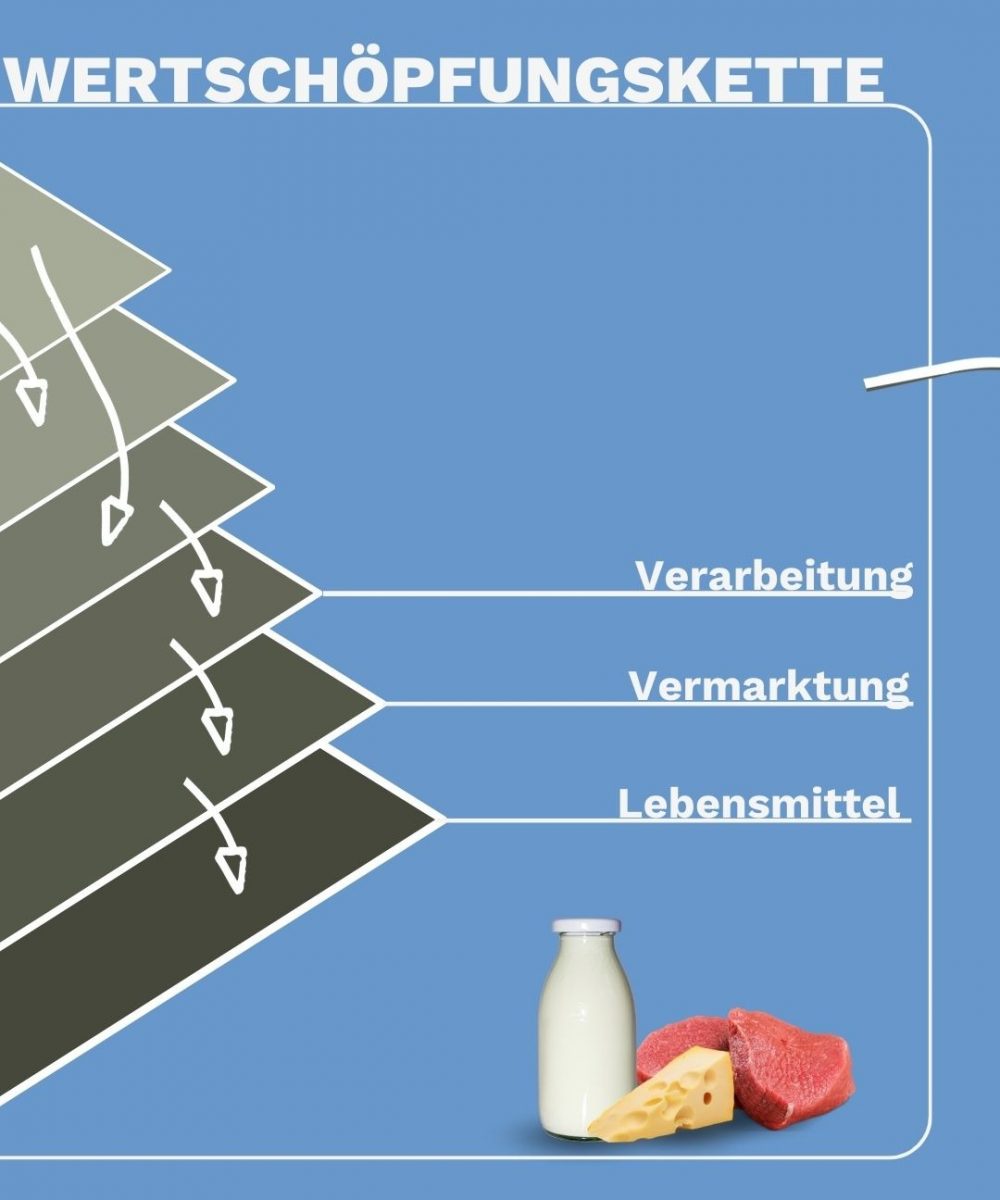

Die Basis der heutigen Rinderzucht geht auf den Engländer Robert Bakewell zurück, der bereits im 18. Jahrhundert seine Tiere auf ihre Leistung überprüfte. Die Zucht von landwirtschaftlichen Tieren ist kein Selbstzweck, sondern ein wichtiger Schritt entlang der Wertschöpfungskette. Je nach Zuchtziel gilt es bestimmte Merkmale positiv zu beeinflussen. Diese bestimmten Merkmale betreffen beispielsweise die Fitness (Gesundheit) der Tiere sowie die Milch- und Fleischproduktion.

Worauf wird gezüchtet?

In Österreich werden 30 verschiedene Rinderrassen gezüchtet. Darunter gibt es Rassen, die milchbetont oder fleischbetont sind sowie Doppelnutzungsrassen, welche für die Milch- und Fleischproduktion geeignet sind.

Was ist ein Zuchtziel?

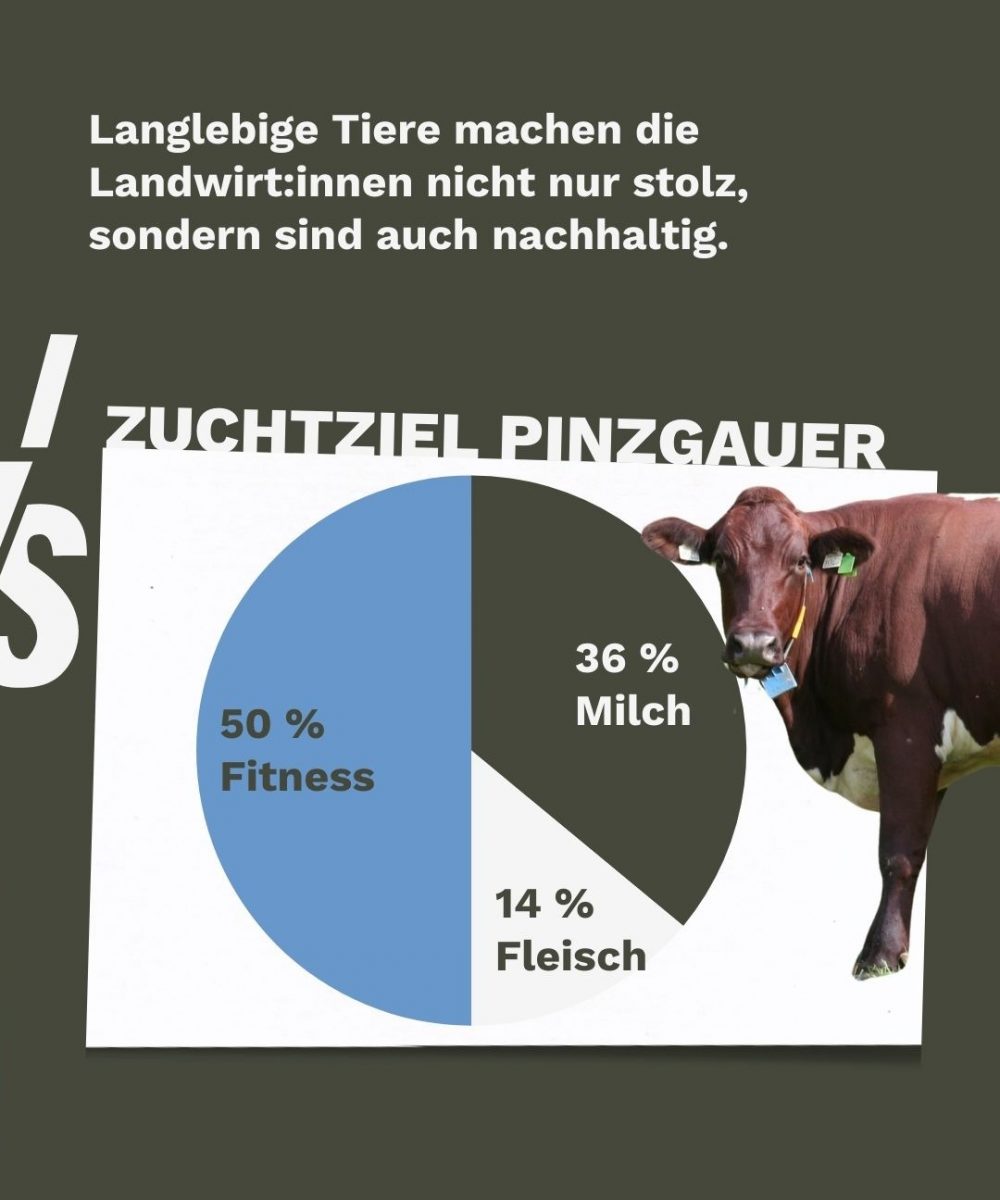

Mithilfe des Zuchtziels wird festgelegt, welche Merkmale züchterisch bearbeitet werden bzw. welches Leistungsniveau in der nächsten Generation angestrebt wird. Das Zuchtziel kann verschiedene Merkmale betreffen, die sowohl wirtschaftlich als auch funktional relevant sind. Wirtschaftlich relevante Merkmale beziehen sich auf Leistungen, die Erträge generieren, wie beispielsweise Milch- oder Fleischproduktion bei Nutztieren. Funktionale Merkmale hingegen betreffen Eigenschaften, die nicht direkt den Ertrag betreffen, aber die langfristige Gesundheit, Langlebigkeit und Effizienz des Tieres sichern. Dazu zählen zum Beispiel Krankheitsresistenz oder Langlebigkeit, die die Kosten durch tierärztliche Behandlungen oder vorzeitigen Tierverlust reduzieren.

Ein Zuchtziel ist nur dann erfolgreich, wenn entsprechende Merkmale auch tatsächlich messbar und prüfbar sind!

Langfristig sollte das Zuchtziel eine Balance zwischen wirtschaftlichen und funktionalen Merkmalen anstreben, um eine nachhaltige Tierzucht zu fördern. Dies bedeutet, dass die Zucht nicht nur kurzfristige Erträge maximiert, sondern auch auf die langfristige Gesundheit und das Tierwohl der Tiere achtet, sodass die Zuchtpraktiken sowohl ökologisch als auch ökonomisch tragfähig sind.

Wie funktioniert Zucht in der Praxis?

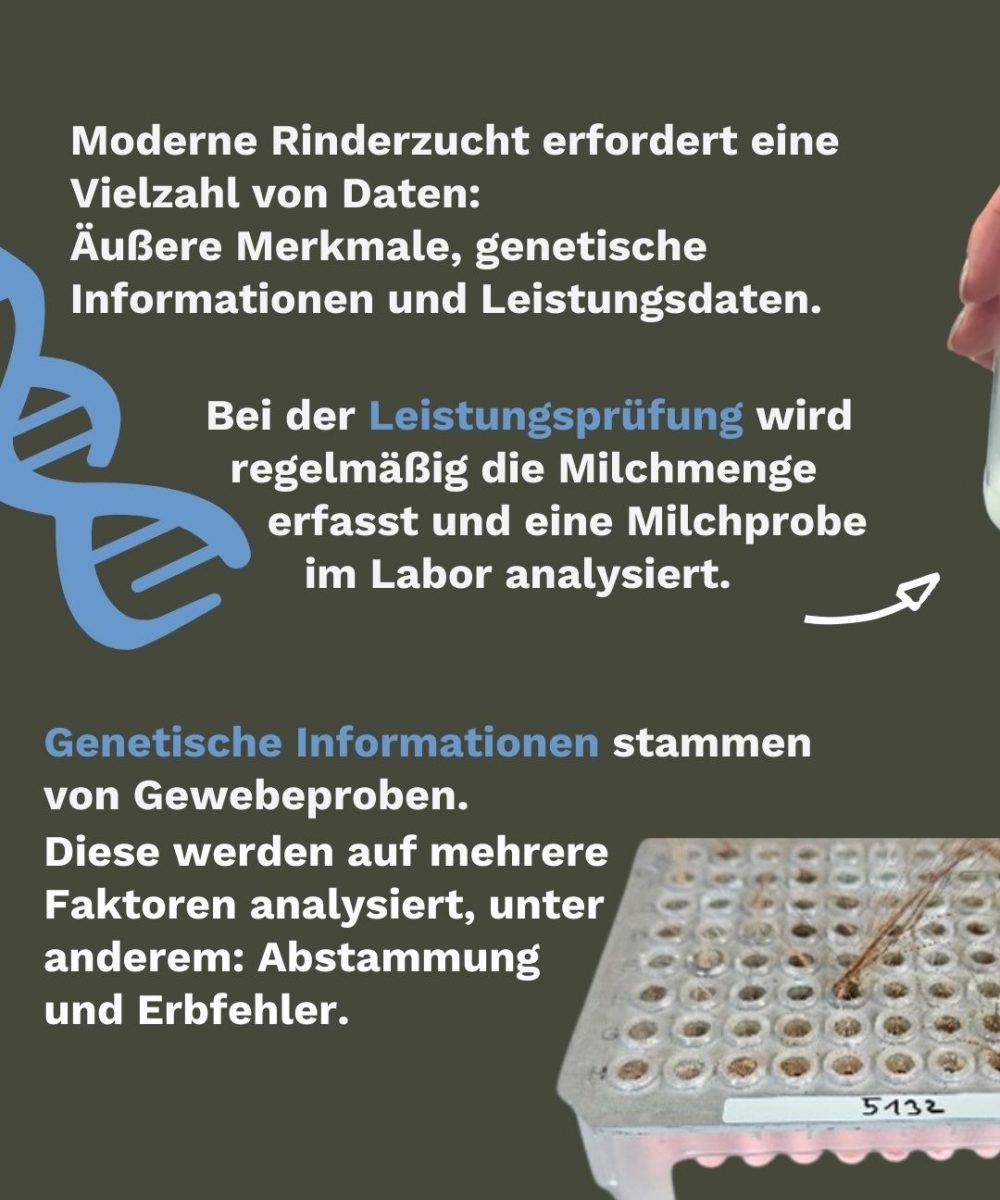

Um dem Zuchtziel näher zu kommen, muss der Landwirt die richtigen Tiere für die Zucht auswählen. Diese Auswahl kann entweder anhand äußerer Merkmale (Farbe, Größe, Beine,..), genetischer Daten oder Leistungsdaten erfolgen. Die Leistungsdaten werden durch die jeweiligen Landeskontrollverbände in Form einer standardisierten, regelmäßigen Leistungsprüfung (Milchleistungskontrolle bzw. Fleischleistungskontrolle) erhoben.

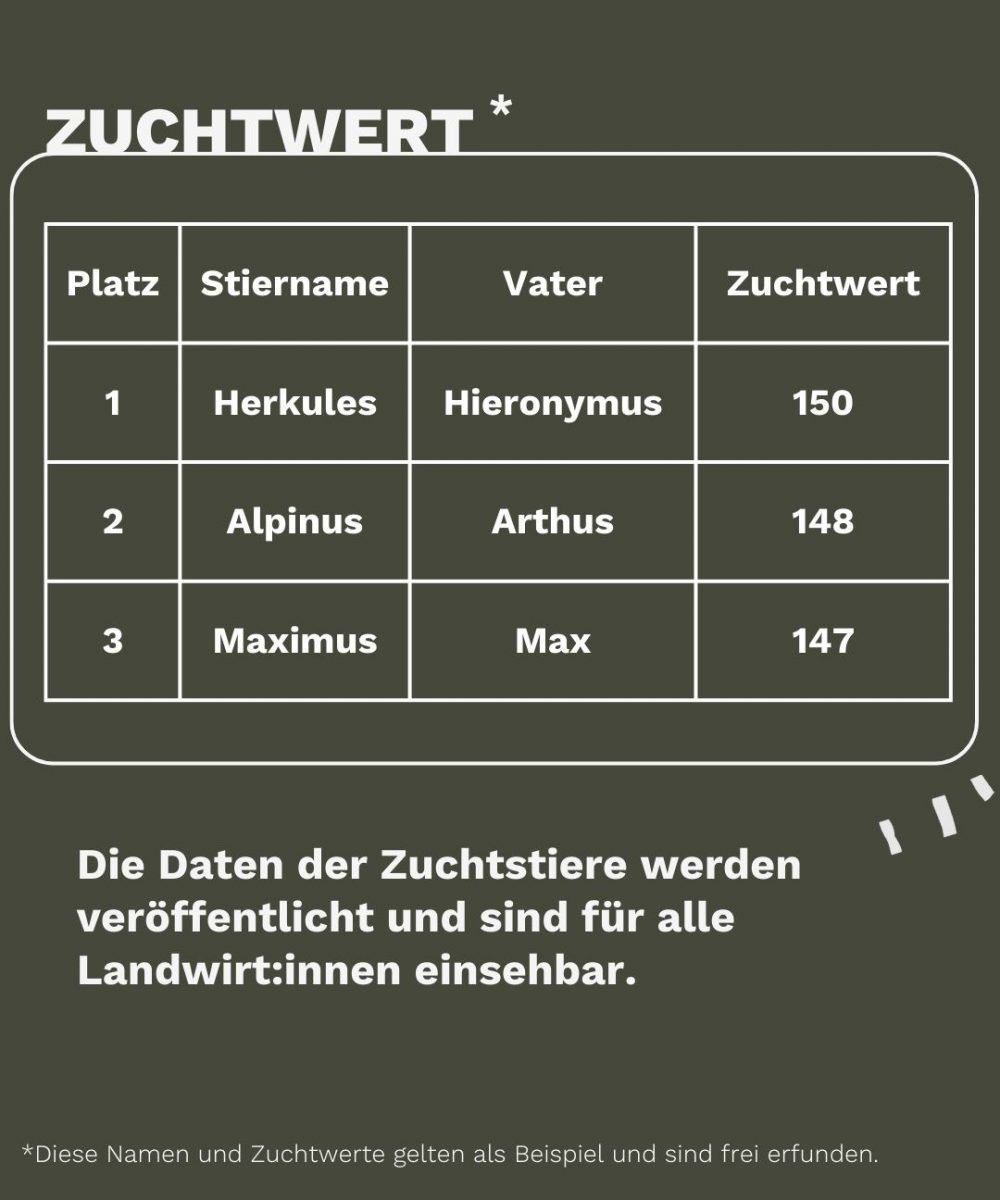

Diese Daten der genetischen Untersuchung und der Leistungsprüfung zeigen dann, welche Tiere am besten für die Weiterzucht geeignet sind. Es ergibt sich die Zuchtwertschätzung, dessen Ziel die Erstellung einer Rangierung der Tiere aufgrund züchterischen Wertes ist.

Die Entscheidung, welche Tiere somit für die Zucht geeignet sind, obliegt vollständig dem dem Landwirt. Diese Entscheidung kann er mithilfe genannter Daten treffen und den besten Stier für seine Kühe auswählen. Diesen Schritt nennt man Selektion, also die Auswahl der Elterntiere für die nächste Generation.

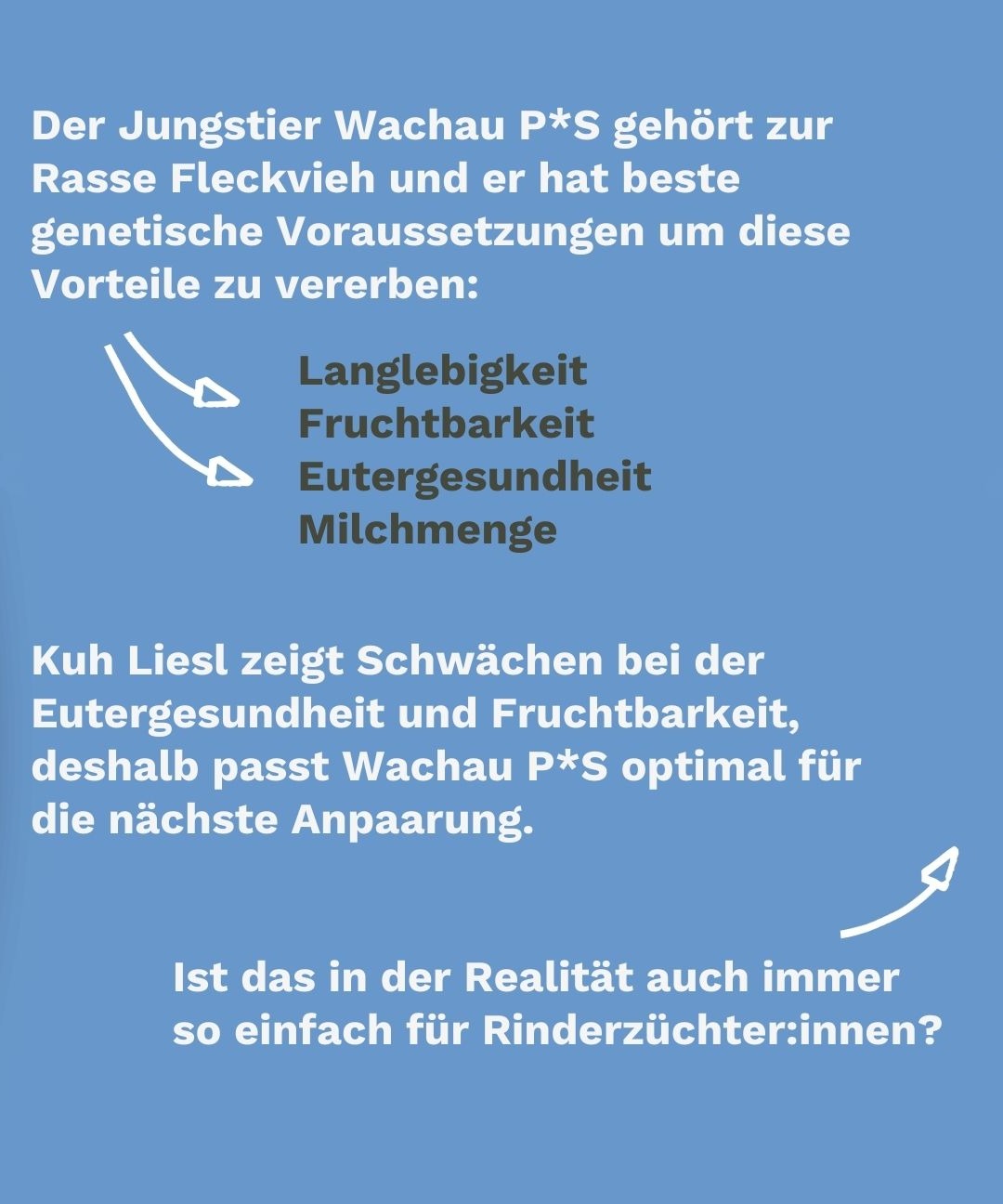

So sieht`s in der Praxis aus:

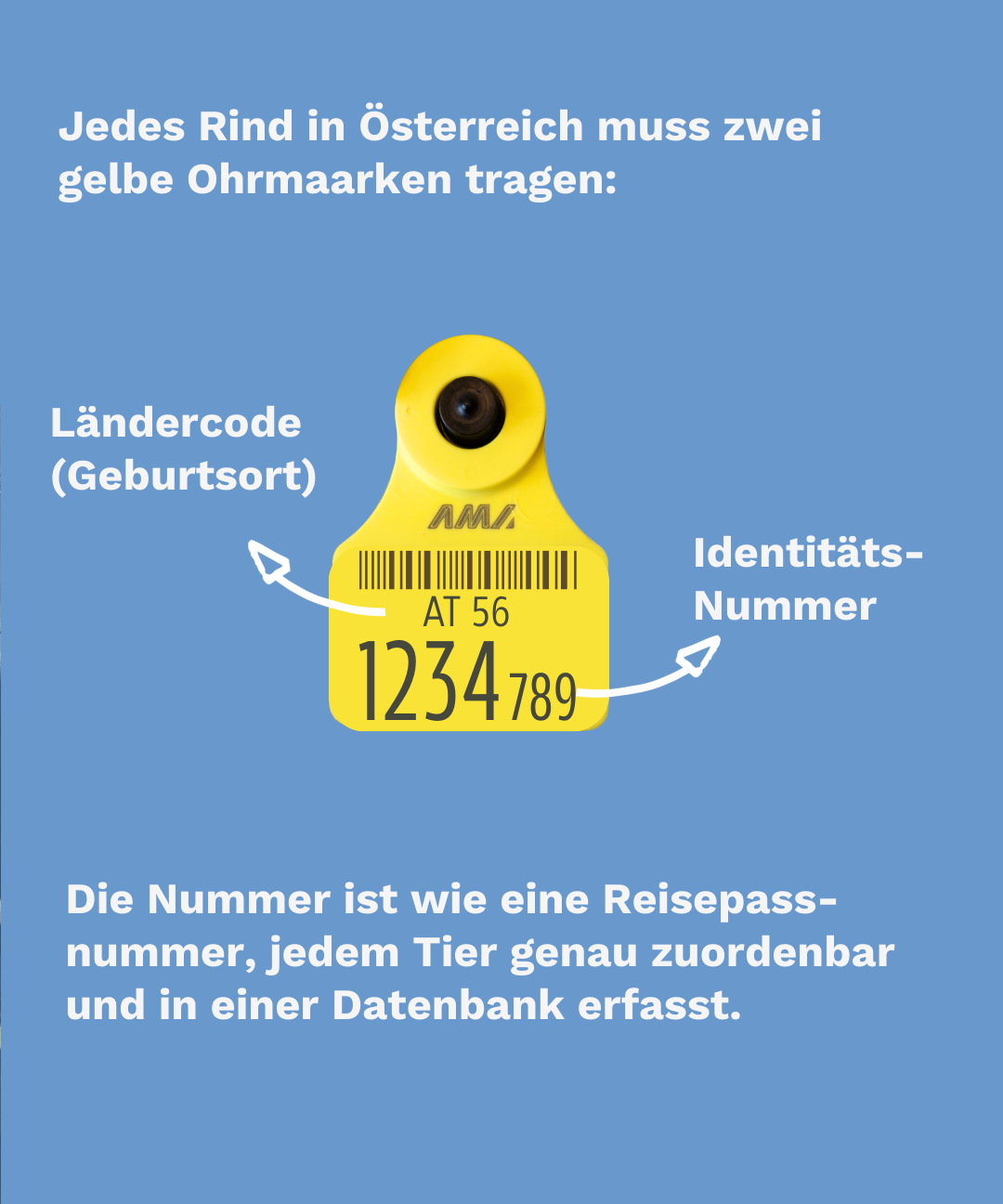

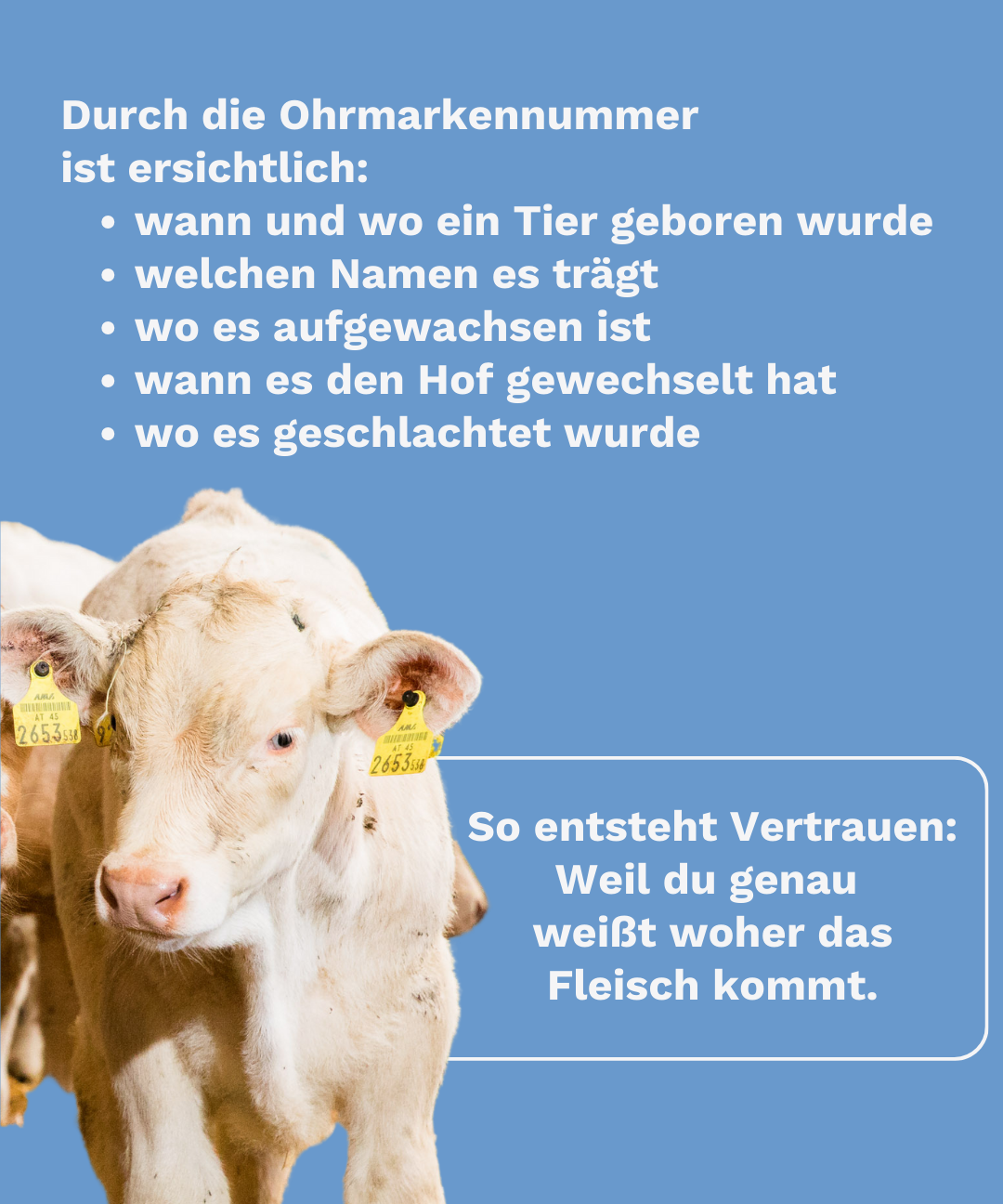

Rückverfolgbarkeit: Das bedeutet die Ohrmarke

Ob in der Rinderzucht, der Fleischproduktion oder der Milchproduktion – in allen Bereichen ist Transparenz das A und O für unsere österreichischen Produkte. Wenige Tage nach der Geburt erhält jedes Kalb, das auf dem Betrieb geboren wurde, eine Ohrmarke, die es ein Leben lang trägt. Diese Nummer wird bei der Geburtsmeldung dem Tier zugeordnet. Sollte die Ohrmarke verloren gehen, muss der Landwirt eine Ersatzmarke bestellen. Das Einsetzen der Ohrmarke ist für das Kalb schmerzfrei, da sie zwischen den Knorpeln im Ohr angebracht wird – ähnlich wie ein Ohrring bei uns Menschen.

Die gelben Ohrmarken sind mehr als nur Plastik. Sie sind der Reisepass der Rinder.

Sie dokumentieren genau:

- wo ein Tier geboren wurde (Geburtsort)

- wo es aufgewachsen ist (Aufzucht)

- wann es den Hof gewechselt hat (Transport)

- und wo es schließlich geschlachtet wurde

Dank der Ohrmarkennummer lässt sich der Standort eines Tieres jederzeit und tagaktuell nachvollziehen – einschließlich der genauen Zeiten, wann es wo war, wann es hingebracht und wann es abgeholt wurde.

Kleiner Tipp: Wenn du willst, dass dein Fleisch wirklich 100 % Österreich ist – achte auf 3- oder 4 x „AT“ auf der Packung. (100 % Österreich – das Tier war kein einziges Mal im Ausland)

Die Leistungsprüfung ist eine systemische Erfassung von tierischen Leistungen. Diese tierischen Leistungen sind beispielsweise Milchmenge und Inhaltsstoffe.

Die Leistungen werden anhand von Stichproben erhoben. Diese Stichproben finden bei Milchkühen in regelmäßigen Abständen statt ca. 9-mal im Jahr. Anhand dieser Stichprobenleistung wird deren Gesamtleistung hochgerechnet. Im Jahr 2024 sind 80,7 % der österreichischen Milchkühe unter Leistungskontrolle gestanden. Sie sind die Basis für die Zuchtarbeit. Im Vergleich dazu sind 2000 nur knapp 62 % der Milchkühe unter Leistungsprüfung gestanden.

Bei der Milchleistungskontrolle kommt ein unabhängiges Kontrollorgan auf den Betrieb und misst von jeder Kuh die Milchmenge, davon wird anschließend eine kleine Menge ins Labor eingeschickt, wo Inhaltsstoffe, Zellzahl, … analysiert werden. Diese Ergebnisse bekommen die Landwirt:innen zur Verfügung gestellt und sind weiters essentiell für die Zuchtwertschätzung.

Die Ergebnisse der Leistungsprüfung geben wichtige Informationen für das Herdenmanagement!

- Rinderzucht Austria